研究活動

研究テーマ

現在の主要研究テーマは以下の2つです。

- 味・匂い刺激への好ききらいの学習と記憶

- 食行動異常の脳・生理機構

それぞれのテーマにも複数のサブテーマが以下のようにあり、それらの研究テーマに取り組んでいます。詳しくは、卒業論文や修士論文の研究テーマを参照してください。

キーワード:味覚・風味、学習・記憶、味覚報酬価値、味覚嗜好性、おいしさ、過食(binge、食べ過ぎ)、文脈効果

1. 味・匂い刺激への好ききらいの学習と記憶

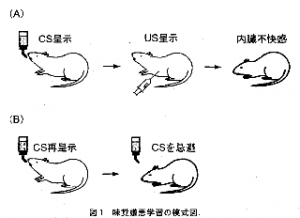

1-1. 味覚嫌悪学習の脳機構

ある味(例:甘味刺激)を摂取した後で、体調不良を経験すると、その味を嫌いになってしまう学習(味覚嫌悪学習:conditioned taste aversion, CTA)があります。CTA は古典的条件づけの一つと考えられていますが、他の古典的条件づけとは異なる特性をいくつも持つ興味深い学習です。CTA は、実験室においてラットやマウスに簡便に獲得させることができる学習モデルの一つです。

CTA の獲得・保持・想起のプロセスに、そして、学習前後での味覚刺激への嗜好性変化に、どのような脳機構が関わっているのでしょうか。これまで行動生理学研究室では、結合腕傍核、扁桃体、大脳基底核、腹側海馬などに着目し、脳局所破壊法、行動薬理学的手法や免疫組織化学的手法などを組み合わせて研究してきました。例えば、結合腕傍核での c-fos 遺伝子発現の必要性を明らかとしました(Yasoshima et al., 2006)。今後も CTA の脳・分子機構について探究していきます。

さらに、CTA を接近-回避コンフリクトのモデル系の一つとして捉えることで、味刺激への接近-回避を媒介する脳機構に扁桃体が介在することを示しています(Inui et al., 2019:北海道大学・乾賢准教授が行動生理学研究室に在籍中の成果)。今後も、それらの脳機序や分子機構についての共同研究の展開を考えています。

また、CTA は頑健な嫌悪記憶が形成されるので、記憶形成における脳内ノルアドレナリン系機能の解析モデルとしても利用されています(Fukabori et al., 2020:福島県立医科大学・小林和人教授との共同研究)。

現在は、味覚刺激の呈示後に長い時間間隔を経てから内臓不快感が生じても CTA が形成されるという特徴に着目し、その背景にある神経機構を研究しています(成果の一部は、2023年3月に開催された日本生理学会100回記念大会にてポスター発表しました)。

(図)乾・志村、大阪大学大学院人間科学研究科紀要. 34: 111-128 (味覚嫌悪学習への総説)より引用。

1-2. 味覚(風味)嗜好学習の脳機構

ある味・風味の摂取と栄養摂取とを対になって体験すると、その味・風味を好きになる学習 (味覚・風味嗜好学習)が形成されることがあります。異なる4つの風味刺激のうち2つを前半(early 刺激)と後半(Late 刺激)の刺激とし、2つの風味溶液は栄養(グルコース・脂質)を加え、他方の2つの風味溶液には栄養物を含まない溶液として繰り返しラットに呈示したところ、満腹条件下のラットでは栄養物と対呈示された後半風味(Late 刺激)への選好を示しました(Myers and Whitney, 2011; Shinohara et al., 2022)。このような複数風味呈示条件での後半風味への条件性選好は、ヒトの食事場面で最後に食べるデザートを多く摂取する現象をモデル化したと考えられています(デザート効果)。このような複数風味の呈示場面での条件性風味選好の生理基盤を探っています。

また、カロリーを有する糖類(ショ糖)とカロリーの無い人工甘味料(サッカリン)を空腹条件下のマウスに交互に繰り返し経験させる(味覚ー栄養条件づけ)と、マウスは同じ甘味刺激であっても、弁別性嗜好学習を獲得し、糖類への選好を示しました。そして、その甘味弁別嗜好学習には扁桃体が必要であることが分かりました(Yasoshima et al., 2015; 日本女子大学宮本教授との共同研究)。これらの味覚・風味への嗜好学習の脳・生理機構の解明に取り組んでいます。

コーヒーやビターチョコレートなどに含まれる苦味呈味物(カフェインやポリフェノール類など)は、苦味刺激として生得的には嫌悪されます。しかしながら、多くの人々はそれらの苦い飲食物を好んで摂取しています。このような苦味摂取が増加していく現象(いわゆる苦味寛容・苦味嗜好の増大)の脳・生理機構には不明な点が多いので、その研究を進めていく予定です。

1-3. 味覚性・嗅覚性の新奇恐怖の脳機構

おいしい食べ物や高嗜好性の飲食物であっても、初めてそれに遭遇するとラットやマウスはそれを摂取することを控えることがあります。このような摂食回避の行動傾向を新奇恐怖(neophobia)と呼びま す。新奇恐怖はヒトでも観られる場合があり、食べず嫌いとも関連があると示唆されています。また、新奇な味・匂い刺激が、新奇ではなくなっていく(つまり、摂取量が増大していく)現象は学習過程であると考えられています。新奇な味・匂い刺激の摂取を避ける行動やその摂取が増加していく過程にどのような脳機構が関わるのでしょうか。新奇恐怖における扁桃体(Shinohara and Yasoshima, 2019)や腹側海馬(Shinohara and Yasoshima, 2021)の役割について着目し、研究してきました。今後も、これらの研究を展開していきます。味覚性新奇恐怖に関わる解説文はこちら(篠原・八十島, 2018)。

1-4. 味覚先行経験による味覚嗜好性の変容

ラットに高い嗜好性を持つ高濃度ショ糖溶液を繰り返し経験させた後で、より低濃度のショ糖溶液を呈示すると(downshift 操作)、その低濃度ショ糖溶液しか経験したことのない個体での摂取量に比べて、downshift を経験した動物での低濃度ショ糖溶液の摂取量は少ないことが知られています。この現象を完了行動における負の対比効果(consummatory successive negative contrast, cSNC)と呼ばれています。cSNC が生じることから、味覚刺激それ自体の報酬価値(特性)は、絶対的ではなく、類似した味覚刺激の先行経験によって(主観的に)変容する(相対化される)可能性があります。cSNC は極めて単純な実験操作で生じる現象ですが、その背景要因は多数あることが示唆されており、また、高嗜好性味覚刺激への予期や期待のモデル系としても応用できます。そのため、downshift 前後での行動変容や記憶過程について解析を進めています。

- cSNC研究では、リック微細構造分析法(lick microstructure analysis)を用いて摂取行動の時間構造やリック行動の特徴を分析することで、味覚嗜好性や摂取動機づけを数量化して分析します。また、実験環境からの文脈情報が摂取行動にどのように影響するのかをcSNCパラダイムにおいて研究しています。これらのリック関連行動の数量化を通じて、接近ー回避コンフリクト様行動や報酬予期行動の定量的分析を行っています。

Inui et al. (2019)を参考に作成。Chongmankhong et al. (2022)@22nd IUNS-ICN, Tokyo

2. 食行動異常の脳・生理機構

2-1. おいしい飲食物のビンジ様(binge-like)過剰摂取行動

おいしい食物、特に甘い飲食物を過剰に摂取してしまう食行動異常の形成や維持を生じさせる脳・生理基盤を明らかとすることを目指しています。ただし、普段よりも多めに「自己制御できる食べ過ぎ(overeating)」ではなく、短時間のうちに、普段では考えられないほどの膨大な量を、空腹でない状況下で、ビンジ様(binge-like)に過剰摂取してしまうという「過食(binge-like consumption, binge-eating)」が研究対象です。そのために、マウスにおけるショ糖の(ビンジ様)過剰摂取行動の実験モデル系(プロトコール)を作製しました(Yasoshima and Shimura, Physiol. Behav. 2015)。この実験モデル系について、行動学的手法、免疫染色法、行動薬理学的手法、ELISA法などを用いて、さまざまな観点から解析したいと考えています。また、化学遺伝学などの導入を予定しています。

左3つのイラストは、「いらすとや(http://www.irasutoya.com/)」からの引用です。ありがとうございます。

現在、このテーマについて取り組んでいるテーマは以下の通りです。

- ビンジ様摂取を行っていた文脈・環境刺激がビンジ様行動を誘発させてしまう神経メカニズムの研究(Mastui and Yasoshima, Physiol Behav 2025)

- ビンジ様摂取の行動特性についての検討(自己制御の欠如(loss of control)や 強迫的摂取(compulsive consumption)の定量化)

- 過剰摂取行動への消化管ホルモン由来の作用における変容(cf. Yamaguchi et al., Physiol Behav 2017)

- ストレスや快・不快などの情動性に関連する扁桃体の役割

- 味覚や内臓感覚の感覚情報処理に関わる大脳皮質である島皮質の関与

- 習慣性行動もしくは依存様行動に関わる脳内報酬系や大脳基底核の役割

- ドーパミン作動性神経系の役割とそれを媒介する分子機構

2-1. 拒食様行動を生み出す脳・生理基盤

おいしい食物を目の前に呈示されても、それを摂取する動機づけが急性的もしくは(半)慢性的に減退してしまう場合があります。京都大学の佐々木努教授によって開発されたマウスにおける拒食様行動モデル系(Sasaki, Yasoshima et al., Appetite 2017)の行動分析の一部に参加しました。動物として生存に必須であるはずの摂食が抑圧されてしまう拒食は、学術的にも、臨床的に重要な研究課題です。食物の味覚嗜好性や報酬価値、摂取動機づけがどのような生物学的プロセスによって低下してしまうのか、どのような分子・神経基盤がそれらの変容に関わるのかについて解明が期待されています。

その他

慢性アルコール摂取と認知機能低下との関連を媒介する神経生物学的変化

マウスを用いて、従来から知られているよりもアルコールをより多く摂取するような慢性アルコール多飲行動モデル系を作出しています。そのマウスモデルを利用して、アルコール多飲に由来する認知機能、特に記憶機能(空間記憶、物体認知、情動記憶など)への影響と、それを媒介する生物学的変化を調べています。特に、神経炎症やグリア細胞に注目しています。

食事タイミングと食行動リズム

食事タイミングが行動の日内リズムにも影響することが多くの論文にて報告されています。我々も、動物への給餌タ イミングと食行動との関連 について、食物報酬や睡眠との関連を考慮しながら研究しています。特に、普段の食事時刻ではない時間帯で食欲が喚起されるメカニズムと、それを生み出す外部感覚刺激の役割に着目して研究しています。